曾經軍人,永遠軍人

——與我的爺爺黃埔軍校16期畢業生趙志恕面對面

我是一個被黃埔老軍人親手撫養長大的孩子,從我剛降生還未滿月一直到高中畢業后離開家鄉烏魯木齊赴京讀書,這期間的整整18年里,我的爺爺奶奶承擔了陪伴、照顧、培養、教育我的全部責任。自幼我和爺爺的感情就特別好,可以說爺爺是這個地球上對我而言遠勝于一切的至親之人。大學畢業后,我留在了北京,在與爺爺分隔兩地的漫長歲月里,我們數十年如一日始終保持著每晚必通一個長途電話的習慣,每天聽聽彼此的聲音,仿佛這些年我們從未分開過一天!

我的爺爺趙志恕,一位從上世紀20年代泛黃記憶里走來的老人,一位從抗日戰爭那段烽火連天的歲月里走來的中國軍人。他經歷過貧窮,經歷過戰爭,經歷過子彈穿骨的疼痛,經歷過日夜行軍的艱辛,經歷過與日寇鏖戰的血肉洗禮,經歷過槍林彈雨的生死考驗。他也經歷過劫難,經歷過變革,經歷過無數次的立功和受獎。此刻,與世紀老人趙志恕面對面,與黃埔軍官趙志恕面對面,與抗日老兵趙志恕面對面,與一部中華民族浴血奮戰、保衛家園的中國近現代史面對面……

天資聰慧,博聞強識

初冬的安徽,天氣已近寒涼。1921年11月12日,我的爺爺趙志恕出生在安徽阜陽小趙莊的一戶勤儉淳良的貧寒人家,爺爺是趙家的第一個男孩,他的降生給整個家庭帶來了巨大的歡喜和期待。爺爺也不負眾望,從小就表現出了過人的聰慧天資。他酷愛讀書,記憶力超群,小小年紀一筆書法就享譽十里八鄉,10歲能背《論語》《孟子》,14歲時熟讀四書五經。爺爺的父母雖不識文斷字,卻懂得讀書的重要性,盡管沒有殷實的家境,但他們仍堅持送爺爺去上學,他們堅信,讓兒子讀書是這個家庭能給予他的最大支持。就這樣,父母聯合親戚們的微薄力量,幾戶人家湊錢一起供爺爺從小學一直念到高中。天性好強的爺爺也特別爭氣,學習成績始終遙遙領先,這讓全家人感到無比欣慰。

爺爺說,是讀書開啟了他認識和理解世界的第一扇窗。他讀古文、看新書,抓住一切可以獲取知識與信息的機會。爺爺尤其熱衷于拜讀與自己同月同日出生,比自己年長55歲的中國偉大的民主革命開拓者孫中山先生的文章。爺爺在讀書中品千年中華經典,贊時代新興思潮。當時,爺爺不僅是全村著名的“小秀才”,還是最具影響力的新派思想推廣者。“三寸金蓮”曾是中國封建社會衡量女子的重要審美標準,那時的中國女子大多通過“纏足”來追隨和融入封建社會扭曲的審美價值,爺爺的親妹妹就曾被迫纏足,痛到不能行走,痛到臥床流淚。是當時已經擁有了進步思想的爺爺忤逆了父母,頂著所有的壓力和指責,親手把妹妹的纏足解開。此外,爺爺還參加村里拆舊廟建學校,那時的爺爺已經讀過梁啟超“少年智則國智,少年富則國富;少年強則國強,少年獨立則國獨立……”的名篇佳句,深知推廣學校教育對改變家鄉和振興民族是多么重要。

投筆從戎,義無反顧

爺爺的高中時代,正值日寇大規模侵略中國的苦難時期。1938年,爺爺高二時,家鄉的局勢一天天緊迫,仍然堅守在講臺上的老師為了抓緊有限的時間向學生傳授更多的知識,已經開始快馬加鞭地突擊講授高三的課程。日寇的飛機呼嘯著從學校上空飛過,炸彈在頃刻間把校舍變成了殘垣斷壁,爺爺就讀的安徽省立第三中學在敵軍一輪又一輪的狂轟亂炸中被迫停課。此時,皖北地區為失學的青年學生們成立了戰時學習組織,這個戰時學習組織就是由中國近現代史上著名的教育家、杰出的愛國人士任崇高先生任校長的阜陽抗戰中學。爺爺穿著統一分發的灰軍裝和他的同學們一起走進了這所抗戰中學,在擠滿避難百姓的防空洞里、在城郊偏僻的小樹林里、在輾轉躲避日寇空襲的空隙,讀完了高三的全部課程。

當時許多大學都已在戰火中被迫停課,只有西北聯大還在戰區招生。爺爺不負眾望,以遙遙領先的成績獲得了西北聯大錄取通知書,村里人奔走相告這個喜訊,長輩們激動地落了淚,而手握著錄取通知書的爺爺卻并沒有金榜題名的喜悅,反倒更加憂心忡忡。日寇的飛機不分晝夜、無比猖狂地在阜陽上空肆意盤旋,炸彈所到之處,家園垮塌,糧食燒毀,無辜的百姓死傷無數。作為皖西北政治、經濟、文化、軍事中心的阜陽在狼煙四起的年代里變得滿目瘡痍。爺爺和諸多與他一樣血氣方剛的青年學子紛紛加入抗日救亡的宣傳活動,他們夜以繼日地參與挖防空洞,這一個炸垮了,再挖另一個。

就在此時,恰逢胡宗南的部隊撤出上海后,從南京過長江,途徑安徽境內,向西北進發。因中央政府派胡宗南回陜西辦黃埔七分校,所以隨胡宗南部隊一起來到安徽的有許多江浙一帶的學生,他們的胸前還佩戴著昔日母校的校徽。大街小巷都在說著同樣的事:上海淪陷了,華東的很多地方也被日軍占領了,小鬼子燒殺搶奪,奸淫擄掠,無惡不作,中國人進出城門必須要向守門的日本人鞠躬。

疆土是中國的疆土,城門是中國的城門,百姓是中國的百姓,倭寇怎能在我們的土地上讓我們的人民向他們鞠躬?豈有此理!這是對中國人何等的侮辱。“不能做亡國奴,絕不能做亡國奴!與其在防空洞的課堂里上學,不如走出去打日本人;與其屈辱地活著,不如死在抗日的戰場上。”爺爺說到這里,情緒明顯地激動起來,聲音也變得特別高亢,我仿佛穿越歷史,看見了當年還是熱血青年的他,那個投筆從戎的他,那個義無反顧奔向革命的他,那個瞞著全家人悄悄地報考黃埔軍校的他。

爺爺對黃埔軍校的崇敬和向往源于孫中山先生早在1924年黃埔軍校開學典禮上的一句話——“從今天起,立一個志愿,一生一世,都不存升官發財的心理,只知道做救國救民的事業”。下了考黃埔的決心后,爺爺和當時所有報考黃埔軍校的考生們統一集中在阜陽的打蛋場,筆試科目有《語文》《數學》《英語》《常識》共四科。當時的《常識》多為歷史、地理等方面的知識,如:漢初三杰、春秋五霸、戰國七雄及相關分析等,這對于課外閱讀廣泛的爺爺來說易如反掌。就這樣,爺爺順利考進黃埔軍校,負責新生錄取的軍官欣賞地夸贊爺爺出眾的英語成績。從此,爺爺開始了投筆從戎的軍旅生涯。

大約將近300名左右的黃埔新生在安徽編隊出發,從皖北途經河南至陜西,因當時隴海路已被日軍切斷,在不通車的情況下,這些黃埔新生們必須背著各自的行李徒步從安徽走到陜西。日軍到處轟炸,為了安全,不能走大路,沿途只能走鄉間小道。夜以繼日地走,頂風冒雨地走,披星戴月地走,腳打了泡,泡流了血,血化了膿,膿結了痂,但是沒有一個新生說苦喊累,仿佛每走一步都是在為抗日做準備。每多走一步,就向大家夢寐以求的黃埔軍校接近了一步,就向成為一個真正的中國軍人接近了一步……

黃埔歲月,一生榮耀

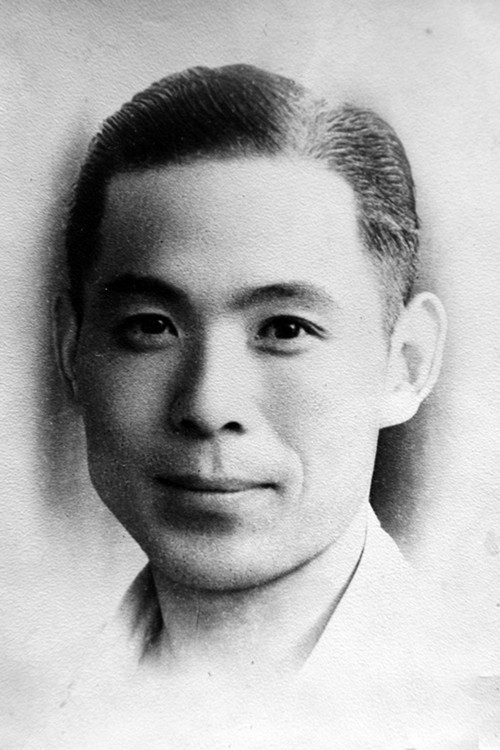

爺爺風里雨里霧里霜里一步步走向黃埔軍校的時候,所有的親人都以為爺爺去了西北聯大報到。秦嶺腳下,西安南郊王曲鎮,中國近現代史上最著名的軍事院校——黃埔軍校第七分校就坐落在這里。1939年春,爺爺正式進入黃埔軍校第七分校16期,從這一刻起,在中國軍人的史冊上有了爺爺的名字,在黃埔學員的名冊里有了爺爺的名字——趙志恕,黃埔軍校16期13總隊,總隊長胡長青(黃埔4期)。入伍初期,爺爺在騎兵科,在3個月的入伍訓練時摔傷了腿,后改為步兵科。爺爺年輕時很帥氣,清秀俊朗的臉龐,挺拔的身姿,風雅的書卷氣息,穿上威武的軍裝,更多了幾分剛毅和硬朗!爺爺安定下來之后,拍了一張帥氣的軍裝照,連同一封長長的家書,一同寄給了家鄉親人,他要讓他愛的家人和鄉親們知道:進黃埔比上大學更有時代意義!

為期兩年的軍校學習生活,緊張而清苦。在當時國共合作的大氣候下,黃埔軍校的學習氛圍是非常積極的,校園內無任何黨派性的言論。做軍人,是國家的軍人,是民族的軍人,是以保家衛國為己任的軍人。學習和訓練的科目很全面,除了小教程典范令,大教程戰術學、敵情學、兵器學、地形學、通訊學之外,還有大量的操場基本教練和野外實戰演習。內務整齊劃一,裝備一塵不染,軍容軍貌時刻精神抖擻,八分鐘內必須吃完一餐飯,飯很燙,燙到幾乎無法在口腔里停留就匆匆吞咽下肚。在入校的初期,糧食供給緊張,常常吃到發黃的陳米,那些已經喪失了糧食原始香氣的陳米熬成很稠的粥,正值青春年少的爺爺和所有的學生軍們呼呼嚕嚕就吞下一大碗。生活雖清苦,但爺爺很享受黃埔的校園氛圍,學習和訓練的課余,爺爺還常寫些文章在校刊上發表。

從我記事起,每當爺爺講起黃埔,我都能看到他眼睛里閃爍的光芒,滿是對那一段歲月的深深懷念……爺爺最欣賞的就是黃埔軍校大門上的那副對聯,我從小到大無數次地聽他講過這幅對聯——上聯:“升官發財請往他處”,下聯:“貪生怕死勿入斯門”,橫批:“革命者來”。在那個價值觀樸素的年代,敢走進黃埔的學子都是懷抱著一顆赤誠救國之心的革命者。爺爺的一生都用這副對聯來要求自己,不管在什么單位,什么崗位,始終一身正氣,兩袖清風。黃埔軍校不僅給了爺爺最專業的軍事知識和作戰技術,還給了爺爺大幅度提升英語水平、學習基礎日語及簡單俄語的機會,更加珍貴的是黃埔經歷不僅鍛造了爺爺作為一名職業軍人的頑強品格,更將一種不屈不撓、不畏艱險、不怕犧牲的黃埔精神和家國天下的民族大義根植進了爺爺的骨骼和血脈。這些是黃埔軍校賦予爺爺的人格特質和人生財富,爺爺一生都以黃埔為榮。今天,耄耋之年的爺爺有時甚至想不起昨天吃過什么,卻能清楚而完整地唱出當年黃埔軍校的校歌——“怒潮澎湃,黨旗飛舞,這是革命的黃埔。主義須貫徹,紀律莫放松,預備作奮斗的先鋒……”

黃埔學生在畢業之前,都有一場規模宏大、讓學生軍近距離感受戰爭的實彈演習。陣地攻防演習中,一場手榴彈肉搏驚心動魄,攻方要出其不意地把哧哧冒著白煙的手榴彈扔進對方所在的一塊類似于戰壕的坑洼之中,守方必須在八秒鐘之內將手榴彈扔出自己的戰壕,因為這枚手榴彈會在八秒后爆炸。八秒鐘,死神便會真真切切地降臨。戰車攻防演習中,一場手榴彈炸坦克的戰斗更是考驗學生軍的勇氣和能力。攻方把兩三個木柄手榴彈捆綁集束后點燃,并快速塞進對方的坦克下面,守方必須在幾秒鐘之內把坦克下方的手榴彈安全排除,稍有遲疑就會真的發生傷亡。今天,我們常常說:“練時多流汗,戰時少流血。”而在那個列強入侵的戰爭年代,演練場和戰場都是用鮮血澆筑而成的。這場演習不僅讓學生軍們把兩年來學習的專業知識運用在實踐戰斗中,更讓大家真切地感受到了戰爭的殘酷,教會大家如何在戰場上滅敵和生存。

1941年夏,爺爺從黃埔軍校16期光榮畢業。因校方考慮到爺爺年輕、學術科成績好,故安排爺爺留校。爺爺先后歷任黃埔軍校17期15總隊區隊副、區隊長,邊區語文班第1期分隊副、分隊長等職,又調至總隊部任教育副官。此后,爺爺參加了為期一年的黃埔軍官教育隊戰術研究班的專業培養,內容涉及戰史學、戰役學、日俄戰史、歐洲戰史、第一次世界大戰史、第二次世界大戰史等陸軍大學戰術研究方面的教程,這個研究班的目的是培養戰術教官、提高作戰軍官的戰術修養和作戰指揮能力,班里有許多黃埔8期、10期、11期的優秀學長,爺爺是資歷最淺的小學弟。畢業于黃埔11期的馮玉培學長是爺爺在研究班里結識的好學長、好校友、好兄弟,后來,他們又是在同一支部隊里的好戰友,還曾一同奔赴河南接兵。軍官教育隊戰術研究班畢業前夕,教官給出了命題論文的題目——《論智仁勇》。爺爺從一個忠勇軍人的角度,以“勇”為核心,論述了什么是“仁”,什么是“智”,如何做才能稱之為“仁”,怎么樣才能獲得“智”。軍人就是要保家衛國上戰場,作為軍人最終要將這些全部落在“勇”上。爺爺在黃埔軍官教育隊戰術研究班的畢業論文令教官非常滿意,并在全班宣布爺爺寫的《論智仁勇》獲全班第一。

鐵骨錚錚,戎馬半生

盡管留校教書育人意義深遠,但已經接受了當時黃埔最完善、最專業、最系統、最高等戰術培養的爺爺還是更加渴望親赴沙場,手刃倭寇。黃埔軍官教育隊戰術研究班畢業后,爺爺主動向學校提出了下部隊的申請,經上級安排,任27軍(軍長周士冕,黃埔1期)165師(師長李日基,黃埔5期)搜索排的排長。這個搜索排是負責前方敵情偵查和搜索的加強排,全排共有50多人,這50多人都是從部隊選拔出來的精英,在進入爺爺所帶的搜索排之前,他們在部隊里的職務多為連長,最低級別的也是排長,而編入這支搜索排后都變成了普通兵。所謂搜索排,就是要在大部隊出發的前一天就先行出發,在大部隊還沒趕到時就已經跟日軍打了一天了。所以,這個排里的所有人不僅要能打仗,還要隨時把偵查到的情況精確地繪圖提供給后面的大部隊。

為防止日軍從陜西的南大門荊紫關進犯,爺爺接到師部命令帶著搜索排向南陽方向偵查前進,截防已進駐南陽的日軍從河南與陜西交界的荊紫關進入陜西。爺爺的搜索排在執行任務中,遭遇了大規模的夜行日軍部隊,對方兵員眾多,如果硬打,爺爺的搜索排顯然不占優勢。于是,爺爺便利用夜色和連綿起伏的山頭來排兵布陣,集中所有的手榴彈對日軍進行攻擊,手榴彈不足時馬上聯系部隊及時運來。整整一個晚上,爺爺的搜索排用了兩汽車手榴彈,打得日軍節節潰敗,成功地堵截了日軍的進犯。天亮后,站在山頭能清晰地看見這一夜炸死的日軍尸體。爺爺的搜索排乘勝追擊,與日軍開始激烈的正面進攻。在第二次沖鋒時,爺爺的左腿被日軍的子彈打中,頃刻間,鮮血染紅了軍褲。爺爺回憶說:“當時戰斗打得很緊張激烈,我感覺左腿很沉很麻,拖不動,但戰場上根本容不得多想,既不可能、更加不會停下來看看自己是不是受傷了。”日寇占我國土,毀我家園,殺我同胞,那一刻,在爺爺心中熊熊燃燒的對日本人的國仇家恨全部在這場戰斗中爆發。他拖著受傷的左腿繼續戰斗,最后,還是通訊員發現爺爺受傷了。這場戰斗敵軍慘敗。

戰斗結束后,爺爺所在的部隊被空運至華南編入遠征軍。為了不影響部隊的戰斗情緒和效率,為了不拖累戰友,重傷的爺爺咬緊牙靠自己的力量,拖著傷腿一步一步挪著走進南陽城。令人焦急的是,他卻怎么都找不到醫院或者衛生所,只能自己用布條做點簡單的止血處理。傷腿變得越來越重,行走變得越來越艱難,一步一步挪得越來越慢。隨著走動,子彈從左大腿一點一點往下垂,那是一種常人難以想象的疼痛,疼到流汗,疼到把牙齒咬得咯咯作響,路遇的百姓和年輕的小戰士看著爺爺,心疼地掉了淚。一連走了6天,行了將近200公里的路,終于找到了一個包扎所,但是這個包扎所的物資和人員都已經轉移,只剩一兩個能做簡單的傷口清洗和包扎的醫護人員,做不了手術,無法將子彈從爺爺的腿里取出。為爺爺清洗傷口時,醫護人員說:“子彈在腿里的時間太長了,傷口已經感染,創面生蛆了。”簡單清洗之后,爺爺按照這位醫護人員提供的信息繼續步行了幾里路,找到負責收容負傷官兵的前線包扎所。在沒有麻藥的情況下,硬生生地把子彈從腿里取了出來,爺爺忍著劇痛,手術全程都沒叫一聲。他第一次認真地看著自己負傷的左腿,傷口上的肉都潰爛沒了,已經露出了白色骨頭,醫生用刀把生了蛆的地方刮干凈,灑上藥粉……這個彈痕傷疤,直到今天還清晰地留在爺爺的左腿上。抗日戰爭的幾年間,爺爺在訓練及戰斗中負過很多大大小小的傷,每一場戰斗都是九死一生的考驗。戰爭是殘酷的,半生戎馬,功勛滿身傷滿身。那些烙在老人身上的彈痕,是永不褪色的光榮勛章。

在等待腿傷康復期間,上級將爺爺從搜索排調至軍需學校,任上尉區隊長。傷好之后,上級根據爺爺學科、術科都好的特點,安排他轉向重兵器的作戰研究與指揮,重回新編165師任新兵3營機槍3連連長,后又歷任494團機槍2連連長、495團機槍3連連長、495團少校團副等職。

日本侵略中國是做了大量準備工作的,他們帶著精良的武器裝備,懷著強取豪奪的決心,揣著面目可憎的軍國主義侵略計劃,所以,打日軍的過程是異常艱苦的。記得爺爺帶領黃埔軍校17期15總隊的學生軍協同大部隊一同參加對抗日軍的河防見習時,爺爺帶領的隊伍要攻打日軍的一個碉堡,碉堡里只有幾個日軍,但卻攻打了很久,當爺爺的隊伍最終攻占進這個碉堡時,發現在碉堡每一個射擊口旁倒下的日軍的身體都已經被不計其數的子彈打成了篩子,胸前的彈孔像蜂窩一樣,竟還咬著牙不停地向外射擊。在這場攻克碉堡的戰斗中,爺爺的隊伍傷亡嚴重。回憶起那些故去的好戰友時,爺爺眼睛里的哀傷令我心疼。那些犧牲者曾用自己最好的青春和最珍貴的生命去和日寇拼殺,他們的生命永遠地定格在了年輕時代。爺爺說:“抗日戰爭時期,每一個大膽走向戰場的中國軍人都明白,我們必須不懼生死,必須堅定信念和決心,必須比倭寇更有戰斗力才能把他們趕出中國!抗日戰爭的勝利,對中華民族而言,是一次盡雪前恥的浴火重生。”

曾經軍人,永遠軍人

1949年,時任少校團副的爺爺和他的生死兄弟張子云(黃埔戰車教官)等一同參加了九二五起義。之后,爺爺曾先后做過宣傳工作和財務工作。不管哪一項工作,他都盡心盡力,一絲不茍,那股子刻苦鉆研的勁頭贏得了領導和同事的廣泛贊譽。1955年,爺爺被調至新疆烏魯木齊工交部鐵木工廠,出任副廠長。按照組織紀律,黨外人士不能擔任一把手的職務。在這個黨委書記和廠長都空缺的企業,爺爺拓展經營思路,拓寬銷售渠道,嚴把成本控制,在管理這個企業的三年中,共向國家上交了39萬元的盈利。后來,爺爺調至新疆躍進鋼鐵廠(今環鵬公司)巴倫臺分廠任財務股股長,直至離休。爺爺干一行,愛一行,他憑借超強的學習能力,捧著一本早年由上海出版社出版的《會計原理》,自學了會計做賬。他數十年如一日,正直嚴謹、清廉磊落。作為單位的財務骨干、資深會計師,幾十年間,他手把手培養了很多年輕后輩,為企業的發展做出了突出的貢獻。

離休之后的爺爺,用大部分時間陪伴我成長,花了大量的精力和心血培養和教育我。在這個洋溢著淡淡的書香的向陽門第,我從小接受中華傳統的家教,還有“少年強則國強”“為中華之崛起而讀書”的教誨。我很小的時候,全家的毛巾都是疊成統一形狀,并排掛得整整齊齊;全家每個人的刷牙缸也都排列得整整齊齊,牙刷頭朝著同一個方向;床面平整無褶;文具、書籍和生活用品,用后立即歸位;上床睡覺前,床邊的拖鞋一定是鞋尖朝外,放在一起身垂下腿就剛好把腳放進去的那個位置;衣服要保持干凈,衣領要保持平整,紐扣要扣好……后來我才漸漸明白,這些都是爺爺奶奶多年軍旅生活的習慣。曾經是軍人,一生都會用軍人的標準來要求自己。

爺爺的知識面非常廣,中外歷史、地理、軍事、宗教、財經、文學方面的問題都能對答如流。他還擅長書法、圍棋和象棋,會拉手風琴、小提琴,還會吹口琴。我會背的第一首古典詩詞是爺爺教的;我會讀的第一個英語單詞是爺爺教的;我會做的第一道四則運算也是爺爺教的;更重要的是他用自己的言行教育我永遠做誠實的人,一生做正直的事。

多年來,爺爺一直保持著讀報紙、看新聞的習慣。每天準時收看中央電視臺《新聞聯播》《天氣預報》,然后看看熱點新聞事件的深度剖析。爺爺也愛看軍事頻道、國際頻道和體育頻道。看到關于日本對侵華歷史的態度和釣魚島事件的時事新聞,爺爺的情緒還是很激昂很憤慨。

2015年9月2日,抗戰勝利70周年大閱兵前一晚,我一如既往地準時給爺爺打電話。電話里,爺爺反反復復地對我說了四遍:“明天抗日戰爭勝利70周年的大閱兵直播,別忘了看啊!這是咱們國家的大事,一定要看!”3000多公里之外,我能強烈地感受到那一刻爺爺內心的激動與期待。也許,不是所有人都能理解一個94歲高齡的老人內心深處的家國情懷,不是所有人都能明白一個94歲高齡的老人對強國強軍的期望。前事不忘,后事之師。強國須強軍,強軍方定邦,這是中國夢,也是爺爺的夢。

掛在墻上的電視機有些偏小,爺爺坐著看不太清楚。9月3日上午,94歲的爺爺拄著拐杖站在電視機前看完了大閱兵直播。天安門前,三軍列陣,鐵甲生輝,習主席發表了振奮人心的講話,新一代中國軍人英姿颯爽地接受來自全世界的檢閱,國產現役主戰裝備展示了我軍的強大實力;從歷史中走來的抗日老兵含著熱淚向今天繁榮昌盛的祖國敬禮。在接下來的幾天里,爺爺反反復復地看了很多遍大閱兵重播,每一次都激動得老淚縱橫,這是一個老兵為民族多難的歷史落的淚,這是一個老兵為當下國泰民安的祖國落的淚。他的一生歷經坎坷,命運多舛,卻未曾為自己落過淚。青年時抗日殺敵,中年時痛失愛子,壯年時慘遭“文革”迫害,晚年時送走了相伴58個春秋的愛妻……無論經歷怎樣的磨難,爺爺始終以一種頑強、堅韌的軍人氣概去面對,沉淀下來的是滿滿的人生智慧。

2015年10月16日,爺爺離休前的工作單位烏魯木齊市環鵬公司的領導帶著由中共中央、國務院、中央軍委頒發的“抗戰老戰士”綬帶、勛章以及企業給予的慰問金探望了爺爺。我第一時間就收到了爺爺身披紅色綬帶、掛著榮譽勛章的照片。老人家很高興,很珍惜這份關懷和榮耀。其實,他只想要綬帶和勛章,并不想要慰問金。爺爺說:“我這個年紀已經不需要錢了,也沒有要花錢的地方了。綬帶和勛章我留作紀念,謝謝國家、謝謝各級領導、謝謝單位都還記得我并給我這份榮耀!”環鵬公司的領導和熱情干練的離休辦干部拉著爺爺的手,堅持把光榮的慰問金大紅信封塞給了爺爺。的確,祖國記得,歷史記得,社會記得,后輩們也記得,記得諸多和爺爺一樣的抗日老兵的血性與風骨;記得爺爺和他的戰友們曾用最好的青春來抗日救國;記得從烽火中走來的他們是中國抗戰史上鮮活的人文紀念碑。

美麗的邊城烏魯木齊的初冬,房間里的暖氣從墻角緩緩地散出慵懶的溫暖,94歲的趙志恕老人手持著一個放大鏡認真地看著報紙,身旁的茶幾上是一杯剛剛沏好的綠茶,茶香在空氣中氤氳開來。這就是我的爺爺,一個永不服老的中國軍人。記錄并再現他在崢嶸歲月里的真實經歷,是我能為他做的為數不多的事情。我在有限的素材里,懷著崇敬的心情書寫,于我干澀的文字間,想表達的已經不僅僅是爺爺的抗戰事跡,而是向許許多多和我的爺爺一樣曾為抗日戰爭勝利而浴血奮戰的前輩們致敬!